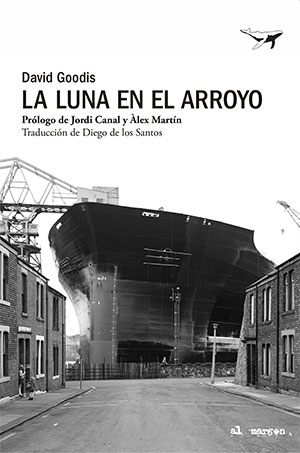

La luna en el arroyo, de David Goddis (Sajalín) Traducción de Diego de los Santos | por Óscar Brox

La convulsa primera mitad de siglo propició un estupendo caldo de cultivo para la literatura negra. En Estados Unidos, como recordaba Javier Coma en su seminal estudio del género, se vivió un crack bursátil, la participación en la Guerra y la persecución política del macartismo. Y cada una de esas cosas dejó su impronta moral en la literatura a través de ese nexo de unión de los relatos protagonizados por policías, criminales, altas y bajas pasiones.

A buen seguro, la de David Goodis fue una de esas vidas al margen, aplastada entre los ambientes menos recomendables de Filadelfia y la escritura a destajo. Lo primero, de hecho, se palpa en su habilidad para la construcción de atmósferas y la descripción de vidas truncadas con solo mirarlas. Rostros marcados, envejecidos o desfigurados por las adicciones. Melancolía. La vida atormentada por los muertos. Con esa pizca de lirismo fatal que otros, como Lionel Rogosin, supieron delinear en esa devastadora pieza cinematográfica que es On the Bowery.

William Kerrigan trabaja como estibador en el puerto. Lo suyo es la fuerza bruta, inútil, en un lugar, la calle Vernon, de casas destartaladas y gente que hace tiempo que atravesó el umbral de la pobreza; la vívida descripción de ese dolor cotidiano, se diría, va mucho más allá de eso. Es otra clase de marginalidad, o de condición social, que consigue reducir a lo mínimo a un forzudo como Kerrigan. Goodis la concreta en esa mancha de sangre reseca que permanece indeleble en el callejón. La huella de un crimen, la hermana muerta de Kerrigan, que tantos meses después se ha convertido en otra cosa: en metáfora de esa otra mancha humana que ha dejado al protagonista del lado de los perdedores, de los vencidos. De los muertos, en definitiva.

El clima enrarecido de La luna en el arroyo es el de una ciudad en plena ola de calor, en la que los más necesitados aplacan las altas temperaturas liándose a dentelladas sobre bloques de hielo. Es una ciudad de rostros exhaustos, de cuerpos desagradables -empezando por Frank, el otro hermano de Kerrigan, consumido por la culpa y las adicciones- y de una violencia que va más allá de cualquier expresión gráfica; que se deja notar en cada descripción, en cada diálogo, en esa punzada moral con la que su protagonista observa cómo es imposible escapar del barrio. Cómo, en fin, ese barrio en pleno derrumbe vital es una extensión de él mismo.

Goodis pulsa algunas de las teclas del misterio -¿qué provocó la muerte de la hermana de Kerrigan?- con la inteligencia suficiente como para no supeditar su novela a resolver el enigma. O, mejor dicho, a resolverlo de manera convencional. Lo suyo es una reflexión descarnada sobre una clase vencida, casi aniquilada. Ahí están esos dos elementos disruptores, los hermanos Channing, que pertenecen a la parte noble de la ciudad y, precisamente por ello, acentúan si cabe más esa brecha tanto social como vital de los personajes. La convicción de que ya no hay nada más, o nada que pueda dar más de sí. Solo cuerpos exhaustos, prematuramente envejecidos, perdidos entre la bebida y las drogas, relaciones dependientes o sadomasoquistas -con qué brutalidad expone Goodis ese hogar en descomposición de Kerrigan-, donde apenas hay espacio para ese elemento esencialmente humano que es la dignidad. De hecho, durante gran parte de la novela el misterio que envuelve al personaje de Loretta Channing no es tanto por tratarse de una mujer fatal, que no es el caso, sino por esa vergüenza que provoca en Kerrigan cada vez que este intenta cualquier acto humano. El amor, la violencia, el deseo, la pasión… Cualquiera. Ninguno.

La luna en el arroyo habla del destino de esas almas tímidas devoradas por el ambiente, por el lugar, por el tiempo. Los bajos fondos. Y se podría decir que este es uno de los retratos más descorazonadores de una época y de unos personajes permanentemente escondidos en el margen, en el fondo, desenfocados. Pobres, vagabundos, echados a perder, gente que ha olvidado la bondad o que ya no sabe dónde, con qué o en quién reconocerse. La tensión de esta novela negra de David Goodis emana, precisamente, de esa imposibilidad, de esa incapacidad. Toda esa violencia latente, que explota en escenas como la del puerto y los estibadores, todo ese horror moral, todo ese amor encendidísimo que se marchita a la velocidad con la que el deportivo de Channing cruza la parte mala de la ciudad. Hay mucha piedad, mucho pathos, en las páginas de esta novela, hacia unos personajes hundidos a los que no hay manera de salvar. Cada recodo de ese espacio más bien interior, retratado en todo detalle por su autor -de tan minucioso resulta imposible evitar asociarlo a sus propias vivencias- se erige en metáfora de unos tiempos, más que duros, terriblemente tristes. Es este un noir que navega por las aguas de la conciencia de clase, de la novela social. Pero también un relato formidablemente duro, brusco y violento, sobre unas vidas arrebatadas coleando hasta el último aliento. Fuego en la carne.